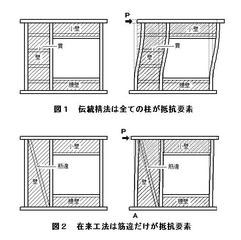

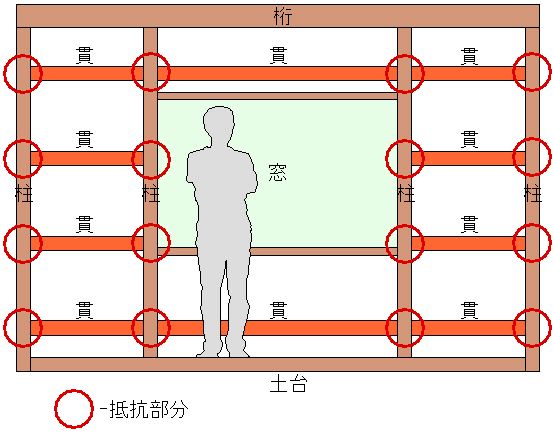

伝統構法の特徴を一言でいうと、それは柱に貫(ヌキ)を通すことです。

縦に伸びた柱と柱をつなぐのは、金具でもなく柱と同じ木材の貫です。

貫によって柱が倒れないよう、地震や風などの横からの力に抵抗します。

すべての柱が繋がって、大きな力を分散させて倒壊を防ぎます。

そして、貫に土壁を塗ってしっかりとした壁を作り家を守ります。

大きな地震では土壁が割れて崩れることで建物が倒れるのを防ぎます。

伝統構法は、「貫」と「土壁」の組み合わせで地震などに耐える工法です。

|

|

| Q |

伝統構法は地震に強い建て方工夫してきたのですね。 |

| A |

地震で人が亡くならないよう工夫を積み重ねてきたのが伝統構法です。

しかし、伝統構法は、構造研究が非常に少なかった為、

科学的データが少なかったです。

|

| Q |

それはなぜですか? |

| A |

明治維新以後、近代化を進めるために西欧文化を積極的に取り入れました。

建築の技術も西欧の壁・筋交でもたせる工法を取り入れました。

日本伝統的な風通しの良いつくりは危険とみなし西洋の技術を取り入れました。

|

| Q |

大きな地震での被害は古いつくりが危険と言われます。 |

| A |

古くなれば土台や柱など構造部が劣化して壊れやすくなります。

これは伝統構法に限らず在来工法や鉄骨やコンクリートも同じです。

近年ようやくコンピュータによる分析が向上し、実験装置も進歩しました。

やっと伝統構法の構造を分析することができるようになり見直されています。

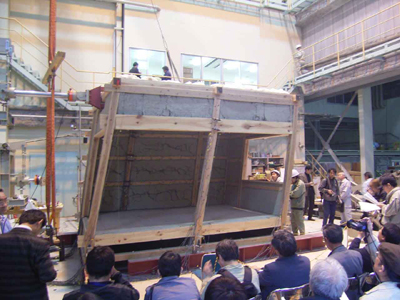

下の写真は伝統構法の実験の様子です。 |

|

|

| Q |

大きく傾いてます。柱がSの字に変形してます。 |

| A |

3mの高さのものを、油圧装置で横に40cmほど押して傾けた状態です。

油圧装置を解除すると半分まで変形が自然に戻りました。

地震だと相当大きな力に相当しますが、つぶれずに戻りました。

|

| Q |

伝統構法は地震の横揺れや風にも強い。 |

| A |

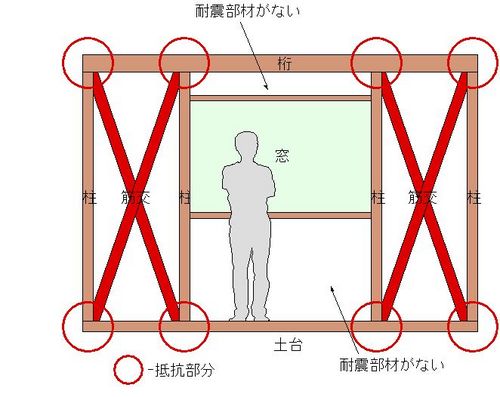

伝統構法は貫があるのですべての柱が地震や風に抵抗します。

在来工法では筋違だけが抵抗できますが数が少ない。

そして、筋交は折れやすいので大きな力で倒壊の危険性に注意が必要です。

|

| Q |

なぜ、伝統構法の建築は少なくなったですか。 |

| A |

昭和25年に施行された「建築基準法及び同法施行令」は在来工法の基準です。

伝統構法は平屋の農家に使えるような基準だけがのこりました。

|

| Q |

「建築基準法及び同法施行令」の基準とは |

| A |

「建築基準法及び同法施行令」は筋交をもとにした基準でした。

「貫」だけの土壁は弱いとみなされ、筋交も入れた土壁を基準になります。

最近の法改正で土壁の基準が見直しされましたが、

伝統構法を正しく研究して当初から正しい基準であるべきでした。

|

|

H26.3.23改定 |

|